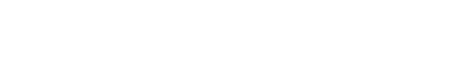

境内散策

浅間山のふもと、四季折々の自然に包まれた泉洞寺の境内は、訪れる人々の心を静かに癒やす、やすらぎの空間でございます。古より続く歴史の息吹と、時に微笑みを誘うユニークなお地蔵さまたちが、訪れる方をあたたかくお迎えいたします。

四季折々の風景とともに、歩みを進めるごとにあらわれる石仏の表情、そして祈りの場として守られてきた伽藍の佇まい。ここ泉洞寺では、信仰と遊び心が静かに溶け合う、唯一無二の時間が流れております。

▲画像をクリックするとPDFをダウンロードできます。

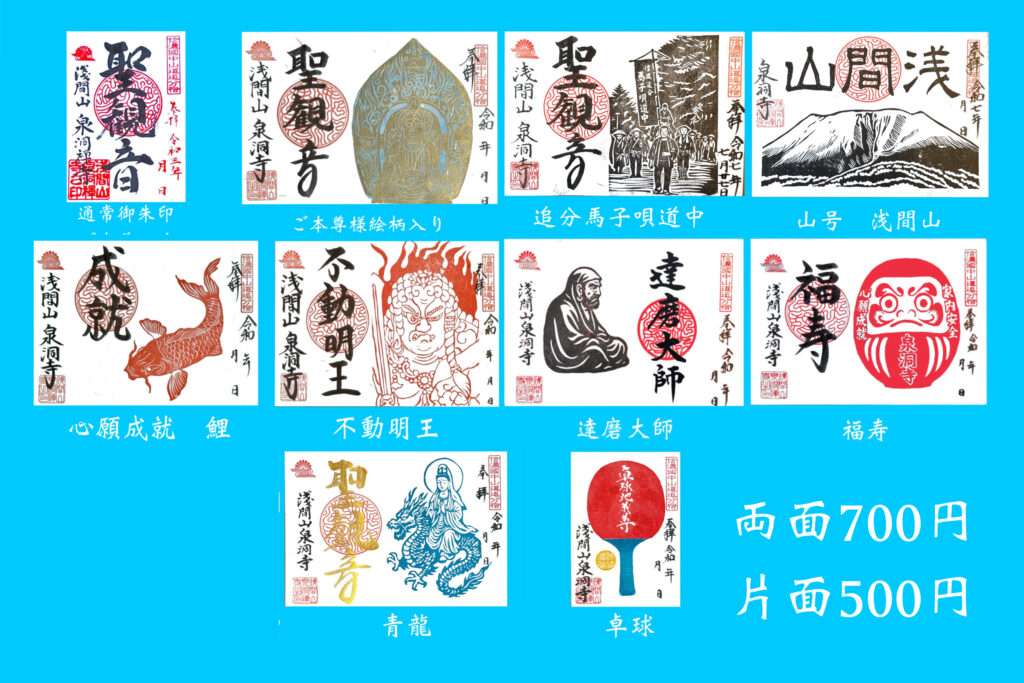

⑨歯痛地蔵尊

地域(追分)住民は、歯痛地蔵尊と呼び信仰と共に親しまれてきた歴史があり、歯の痛みに悩まされた老若男女の祈願の結晶が像立へと結び、仏の慈悲に授かり、恵まれたと伝えられている。

この歯痛地蔵尊は作家堀辰雄の「樹下」の一節にえがかれたことによって有名になった。

堀辰雄が散歩のとき泉洞寺本堂へお参りし、本堂裏の墓地を通ったとき、この仏様と出会い心を寄せて手を合わせた姿があった。

堀辰雄を慕って追分を訪れた文人は数多いが特に詩人である立原道造がいる、彼も堀と同様、泉洞寺にお参りしこの石佛にも手を合わせていったのだろう。彼の詩集『田舎歌』の「村ぐらし」の一節に泉洞寺墓地の一角にある「泡雲幻夢童女」という戒名が詠まれていることからもうかがえる。

⑩稲垣黄鶴 句碑と筆塚

句碑 自然石を使用した、全長2.03メートルの文字塔。書家稲垣黄鶴による句碑で「浅間嶺の今日は晴れたり蕎麦の花」(黄鶴先生自作)と刻字されいてる。

筆塚 自然石を使用した全長1.63メートルの文字塔。稲垣黄鶴による筆塚で、数々の筆を鎮めその霊が祀られている。

稲垣黄鶴の筆塚と句碑の二基が昭和37年(1962)11月3日、文化の日に建立された。

泉洞寺と稲垣黄鶴との関係は深く、かつ密であった。

稲垣黄鶴は、追分の「三浦屋」(三浦屋の菩提寺が泉洞寺)という旅籠の娘として、明治36年(1903)11月3日に誕生した。翌年、上田市の旧上田藩の書家、湯浅蛭渓家の養女となった。幼少の頃より書を習い、後に中国へ渡り本格的に書道を研鑽した。敗戦後は日本に戻り、昭和23年(1948)女流書道協会理事、書道芸術院審査委員となり、昭和27年(1952)日本書道院理事兼審査委員となった。

以後数々の書道関係の役員を務め、昭和44年(1969)日本書道院副会長となり、長くその職を果たしたのち顧問として活躍された。泉洞寺書院の襖をはじめ、香華臺(檀信徒会館)の襖、数々の書が寺に保存されている。

平成18年11月6日享年104才にて逝去されました。